|

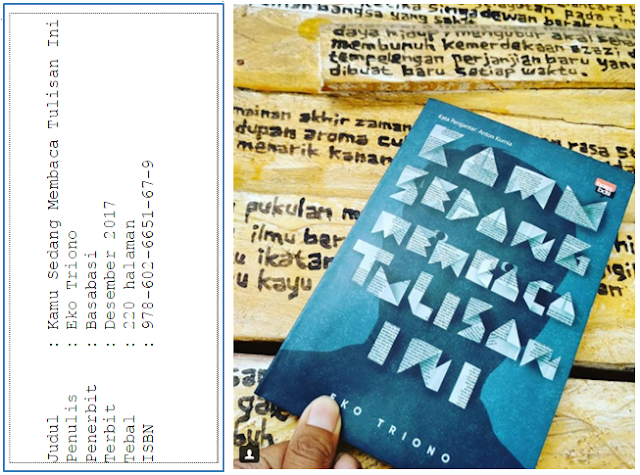

| image by biem.co |

Sejak kecil, ayah selalu mengajarkanku bersedekah secara diam-diam. Jadi jangan heran ketika di lipatan bukumu, di dalam saku baju, di selipan tas yang biasa kau bawa, atau beberapa meter di depanmu akan kau temukan beberapa lembaran uang kertas atau benda berharga lainnya. Kau tak perlu tahu siapa orang yang menaruh semua hal itu, kau cukup mengambilnya dan meyakini kalau ia adalah sebuah keajaiban; sebuah hadiah dari Tuhan untukmu.

Selain itu, ayah selalu memberikan

saran-sarannya di pagi hari. Seperti ketika aku berusia 7 tahun dan hendak

masuk sekolah untuk pertama kalinya. “Jadilah anak yang berbakti. Taati

apa yang guru katakan padamu, jangan melawannya.” Aku ingat betul pesan itu

bahkan hingga saat ini.

Ayah adalah lelaki yang akan kujadikan

panutan. Aku ingin seperti ayah. Begitu ambisius sampai di suatu ketika, aku

menemukan ayah, yang aku tahu kemudian, dalam keadaan mabuk. Ia menggebuk pintu

kuat-kuat dan meminta ibu bergegas membukanya.

Malam itu aku terbangun oleh suara gaduh

yang ditimbulkan Ayah.

“Ayah kenapa, Bu?” Aku nyaris menangis

lantaran mengkhawatirkan keadaan ayah.

“Ayah cuma kecapaian. Kamu tidur lagi saja,

ayah sedang butuh istirahat,” jawab Ibu, yang kalau kukenang hari ini, suaranya

terdengar begitu lirih.

Aku kembali ke kamar, tapi tidak langsung

tidur. Menjadi anak satu-satunya membuat aku merasa kesepian di saat seperti

ini. Ibu tengah menemani ayah, sedangkan aku sendirian di dalam kamar. Pikiranku

melompat-lompat, kemudian bertanya, apa bakal seperti itu kalau menjadi seorang

ayah?

Beberapa tahun setelahnya, aku meyakini

kalau ayah senang mabuk-mabukan setelah ia diangkat sebagai Walikota. Aku

merasakan dampaknya hingga di jabatannya yang kedua. Ayah jadi semakin jarang

pulang, jarang mengajakku jalan-jalan, dan lebih sering saat sampai rumah ia

meluapkan kemarahannya pada aku dan ibu. Ayah jadi tempramen dan begitu

sensitif pada hal-hal yang dianggapnya tidak beres. Padahal kami sama-sama

tahu, ayah sedang ada masalah di pekerjaannya.

Satu hal yang paling kuingat betul, ketika

hati ayah sedang stabil, ia memanggilku untuk bertemu di ruang kerjanya. Aku

penasaran, ada apa?

“Kenapa takut-takut seperti itu? Aku

ayahmu, Nak.”

“Aku tidak takut, aku hanya khawatir

mengganggu kesibukan Ayah.” Baiklah, aku berusaha untuk tidak berbohong.

“Bicara apa kamu, Nak, mana mungkin Ayah setega

itu pada anak semata wayangnya.” Ayah berdiri dan menghampiriku yang mematung di

depan pintu, “maafkan Ayah kalau banyak menghabiskan waktu di tempat kerja.

Kamu sudah beranjak remaja, Nak. Rasa-rasanya, baru kemarin Ayah mengajarkanmu

naik sepeda,” kenang Ayah.

Kenapa ayah harus berkata seperti itu?

Memori lamaku, di ruangan kerja ayah, kembali terbuka. Ibarat proyektor, ia

memancarkan cahaya di atas kepala dan mengeluarkan siluet aku dan ayah yang

saling bertukar tawa. Sesekali aku terisak lantaran ayah melepaskan stang

sepeda sebelum aku betul-betul siap. Di kali lain aku terbahak, sebab saking

semangatnya, ayah terus melaju mendorong sepedaku dari belakang, sampai ia

tidak melihat ada lubang di jalan raya, di hadapan kakinya. Ia hilang

keseimbangan, lalu tersungkur. Buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Begitu

pepatah berujar. Saat ayah jatuh, tak lama aku pun menyusulnya. Terjungkal dari

jok sepeda. Lepas itu kami membiarkan tawa merajai jiwa masing-masing, seolah

tiada kebahagiaan hakiki selain hari itu.

Ah, waktu yang telah lalu. Akankah ia

kembali?

“Ada yang ingin Ayah sampaikan kepadamu.”

“Katakan saja, Ayah. Aku akan selalu setia

mendengarnya.”

“Kau anak yang baik. Harapan kami

satu-satunya.” Entah ke mana arah ucapan ayah saat itu, aku belum menangkapnya.

“Sudah hampir lima tahun Ayah menjabat Walikota. Ayah sangat mengharapkan ada

yang meneruskannya.”

“Bukankah Ayah akan mencalonkan diri

lagi?” meski mulanya aku tidak peduli, toh aku tetap tahu berita itu.

“Tentu saja, dan Ayah yakin akan terpilih

lagi. Tapi setelahnya? Akan amat disayangkan kalau apa yang sudah Ayah lakukan

tidak bisa selesai dan jatuh di tangan orang lain.”

“Aku belum siap. Aku tidak tertarik

sedikit pun,” kataku akhirnya.

“Kenapa?” tanya Ayah gegas.

“Aku tidak ingin anak-anakku, di kemudian

hari, merasakan apa yang aku rasakan sekarang.” Aku berusaha untuk tidak

terdengar menyedihkan.

“Kamu lekaslah ikut Ayah. Ada yang harus

Ayah tunjukkan.”

Sebaris kalimat itu yang di hari depan

membuat aku benar-benar menyesal mengidolakan Ayah. Aku menuruti ke mana ayah

mengajakku pergi. Dengan mobil dinas miliknya, aku dibawa keliling kota.

Mulanya aku mengira akan diajak berjalan-jalan di taman kota yang baru

diresmikannya—sebuah alun-alun yang diidam-idamkan warganya sejak lama. Orang

tua teman-temanku pernah berkata, ayah melakukan rekonstruksi jalan raya dan

pembangunan taman kota hanya untuk mengambil hati warga kotanya agar memberikan

suara untuk melanggengkan ia kembali menjabat sebagai orang nomor satu di kota

kami. Aku tahu mereka pura-pura tidak berkata seperti itu ketika aku melintas,

tetapi, sepelan apapun, selama ia sedang membicarakan ayah, aku bisa

mendengarnya.

“Turunlah,” ucap Ayah sesaat setelah

membukakan pintu. Ia persis seperti Mang Yadi, sopir pribadi yang kali ini

sengaja tidak ayah ajak.

Aku turun dari mobil tanpa harapan apa-apa.

Aku pastikan dengan melihat sekeliling, sedang di mana kami saat itu?

Belasan tahun aku hidup dan tinggal di

kota ini, baru sekarang, kataku saat itu, melihat rumah-rumah kumuh; rumah

kardus, rumah bambu, rumah tak layak tinggal berderet.

“Ini di mana? Aku tidak pernah kemari,

Ayah....”

Ayah menyebut sebuah nama kampung, yang

sangat asing di pendengaranku. “Di kampung inilah banyak Ayah temui orang-orang

yang butuh bantuan kita. Tidakkah kamu berpikir untuk berbagi kebahagiaan

dengan mereka?”

Aku tidak lekas menjawab. Mataku

membelalak. Tanpa bermaksud menyinggung, ini seperti sarang para pengemis.

Orang-orang kumuh yang biasa minta-minta ke rumah ternyata ada di kampung ini.

Mungkinkah ini alasan ayah pulang larut malam bahkan sampai berminggu-minggu

tidak bertemu dengan aku dan ibu? Mungkinkah ini alasan ayah ingin terus

menjabat sebagai Walikota? Ada sedikit rasa yang timbul, dan membuat aku

berpikir ulang tentang tawarannya.

“Bantu Ayah ambil bingkisan di dalam

mobil, Nak.” Tanpa membuang waktu, aku turuti apa kata ayah. Entah kapan ia

menyiapkan buku-buku tulis, kue-kue, pakaian dan banyak lagi. Aku juga menemukan

amplop berisi uang. Saat itu, kami memang tidak memakai pakaian mencolok. Tak

ada juga ajudan ayah menyertai. Jadi wajar bila orang-orang yang sibuk mengais

makan di tempat sampah, seorang gadis menjemur pakaian, anak-anak bermain

kejar-kejaran, seorang ibu menyusui bayinya di pinggir jalan itu tidak begitu

memerhatikan kehadiran kami. Mobil pun sengaja ayah parkir agak jauh dari depan

gang perkampungan.

“Taruhlah bingkisan itu di manapun kamu

mau. Ayah akan menunjukkan padamu apa itu sedekah sirri.”

“Sir..? Sir apa, Yah?”

“Sedekah Sirri, artinya sedekah sembunyi-sembunyi. Orang-orang tidak boleh

tahu kalau kita yang memberikannya.” Ayah berupaya menjelaskan sesederhana

mungkin.

“Memangnya kenapa kalau mereka tahu?”

“Kamu juga nanti akan tahu sendiri.

Lakukanlah dulu. Ikuti apa kata Ayah.” Ayah memberikan senyum paling tulusnya.

Itulah yang akan aku kenang kemudian hari ketika ayah wafat karena penyakit kankernya.

“Cobalah taruh di belakang rumah itu, yang

tidak ada orangnya,” tunjuk Ayah pada rumah berdinding kayu. Aku menduga

penghuninya sedang bekerja. Segera aku berjalan, melihat-lihat sekitar—untuk

memastikan tidak ada yang memerhatikan perbuatanku—, lalu gegas meletakkannya.

Tidak lama berselang, ketika kami mulai

sembunyi di balik salah satu rumah, ada seorang bapak yang menemukannya. Ia

tampak bahagia sekali. Langsung menaruh di dalam karung goni di balik

punggungnya. Ia lekas membawanya berlari menuju rumah yang di sana ada seorang

bocah melompat kegirangan. Kupikir bukan karena ia tahu ayahnya menemukan bingkisan

dari kami, tetapi karena orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya pulang juga. Sama

seperti aku, setiap kali ayah pulang, ia selalu membawa mainan, tetapi nyaris

bukan itu alasan aku gembira menyambutnya.

“Bagaimana?” tanya ayah tiba-tiba. Aku

tidak tahu apakah yang ia maksudkan sama dengan apa yang aku tangkap waktu itu.

Namun, aku menjawabnya, “Seru, Ayah. Seperti main game!”

“Kamu suka?”

“Suka banget, Ayah!”

Setelah hari itu, Ayah semakin gencar menanamkan

pengetahuan padaku, kalau dengan menjadi seorang pemimpin, apa pun bisa

dilakukan.

***

Sejujurnya, aku tidak begitu ingin menjadi seperti

sekarang. Terlebih ketika beberapa tahun lalu, setelah pengalaman mengunjungi

kampung kumuh itu, aku seperti menjadi pribadi yang berbeda.

“Kamu tunggu saja dulu di mobil, Ayah ada perlu. Tidak

lama,” ucap Ayah suatu hari. Bisa saja saat itu aku pulang sendiri atau

menyetir sendiri. Ayah kebetulan saja sedang ada di rumah dan sengaja ingin

menjemputku yang baru pulang dari Singapura. Aku habis berlibur dengan kawan-kawan

kampus. Namun aku menurut saja untuk ia jemput dan menunggunya di dalam mobil

ketika kami berhenti di sebuah hotel. Lagi pula, saat itu badanku sedang

kelelehan sekali.

“Urusannya akan menjadi rumit kalau Pak Wali sudah

ikut campur,” desas-desus itu kudengar melalui orang yang melintas di depan

mobil baru Ayah. Barangkali ia tidak menyadari kalau ada anaknya yang

mendengarkan. Ia dan seorang temannya yang juga berjas rapi, gegas memasuki

pintu hotel dan menurut perkiraanku, ia menuju ke ruangan yang juga dituju oleh

ayah.

Sewaktu aku baru menyalakan aplikasi musik di

ponselku, ayah menelepon.

“Kamu pulang saja lebih dulu, Ayah sudah menghubungi

Pak Yadi untuk menjemputmu. Sebentar lagi dia datang,” katanya tergesa-gesa.

“Ayah....” telepon sudah terputus. Ah, kenapa ayah

masih menganggapku seperti anak kecil! Ingin aku keluar dari mobil dan langsung

mencari taksi, tapi sial, Pak Yadi lebih dulu melihatku. Ia menekan klakson dua

kali dan menyebut namaku satu kali.

***

Barangkali, inilah yang kemudian ayah rasakan. Aku

berhasil menjabat sebagai Walikota untuk kedua kalinya, setelah ayah. Kau

tahulah, selalu ada campur tangan ayah dan partai yang membesarkannya. Betapa

bangga Ayah, sepertinya, meskipun ia tidak bisa menghadiri pelantikanku saat

itu. Ia telah wafat bulan lalu setelah beberapa tahun mendekam di penjara, di

jabatanku yang pertama. Pada akhirnya, setelah hidup di lingkungan baru ini,

aku tahu satu hal: menjadi pejabat pemerintah bukan lagi soal korupsi atau

tidak, tetapi sudah ketahuan atau belum. Sebab, itulah yang mendera ayah—juga

aku. Aku sudah telanjur kejebur di sebuah sumur berlendir, berbau busuk tanpa

pelita dan pegangan. Dan lagi, Satu hal yang lupa aku ceritakan di awal; selain

ayah mengajarkanku bersedekah secara diam-diam, ia juga

memberitahuku cara korupsi, memberi dan menerima suap secara diam-diam.

Di ruangan yang pengap ini, aku hanya

ingin bertanya: apa kabar anakku di rumah?

Cilegon, 7102017

*) pernah dimuat di biem.co: Pesan Ayah - Ade Ubaidil